Freezone

- 013d82cb 新月メータ DpCyEXZ1YdZ 2025-05-06 17:31

- 黄金基地には幅度氏が原器と定めたがメーター存在するそうです。

教会が販売するメーターをこれをリファレンスとしているとのことです。

おそらく7型無印までは、リファレンスに合わせて厳密(?)に調整されていたと思われます。

調べた限りでは教会には次の定義があるだけで、抵抗値とTAの関係を表す一般式が存在しません。

・PCの抵抗が 5kΩ ならば TA2.0

・同様に 12.5kΩ ならば TA3.0

・無限大ならば TA6.5

論理的には単純な式で表せるはずですが、旗組織でメーターの修理を担当していた昼遁さんの資料にも教会による一般式の定義はありませんでした。

想像ですが、原器固有の特性のため、論理的に計算式をあてはめても無視できない誤差があり、原器との乖離は許されないため一般化できなかったのだと思います。

半導体素子や個々の実装にはその特性にばらつきがあるため、計測を目的とするアナログ機器には必ず較正回路が存在します。

原器には開発時に主流だったゲルマニウムトランジスタが使われていました。

5型までは原器と同じ部品を使っているため、簡単な調整回路で検査を通貨する製品を製造できていたのだと思います。

半導体の主流はシリコンとなりゲルマニウムトランジスタはほとんど生産されなくなり、6型以降はシリコン半導体を使用しています。

シリコンベースの半導体とゲルマニウムトランジスタでは特性がかなり異なるため、回路は全く違う物となります。

7型に複雑な較正用回路が存在するのは、原器固有の特性に無理やり合わせるためだと思われます。

昼遁さんは5型を解析して、5型の特性とはわずかに異なる次の式を導いてくれました。

TA = R/(R + 21250)*5.559 + 0.941

わずかに異なるのは5型の特性による誤差であり、論理的な意味はないと思われます。

おそらく、Freezoneで使用される教会外で開発されたメーターの大部分は、この式または類似の計算式を使っていると思います。

何が言いたいかというと、教会のメーターは複雑で精密な調整が必要に見えますが、論理的には単純な回路で神聖さのかけらもなく、

幅度氏が定めた原器と同じ特性にする努力をしなければ、簡単に実用的なメーターを自作できるということです。 - c6ff1cf7 anonymous 2025-05-07 03:05

外在化とリモートビューイングの違いがよく分からない。- 4bb7a828 Old Timer i1b5ibip3kS 2025-05-08 16:29

- >>eb735212

イエスの姿を持つ「聖者」も報告例がある。

ヴァージニア大学で記録が保管されている約2700件の事例で多いのは、「聖者」が神の姿を、「賜物」が次の母親の姿を取るものだ。次の母親とは「聖者」が転生者にその中から選ぶように促す女性のリストのことだ。東アジアに多いのは、「聖者」が西王母、「賜物」が酒、水、スープの場合で、チベット仏教では西王母のイメージを描く瞑想で死後に備える。西王母は少女から老婆まで様々な年齢の姿を取る。モロッコからリビアにかけては「聖者」がメドゥーサ (別名にアテナやラミア) になるが、「賜物」は一様ではないのかもしれない。 - a16b2cf7 anonymous 2025-05-13 13:14

- >>4bb7a828

転生物のラノベのようですね。賜物=チート。

そのような物語になじんでいて、妄想を膨らませていると即引っ掛かりそうです。

最近のなろう系では「聖者」を疑い「賜物」を拒否する物語も増えてきているような気がします。

シカトできる人が増えるかもしれないですね。 - 6ce1c10e 新月メータ DpCyEXZ1YdZ 2025-05-22 23:33 1747924426.png (17KB)

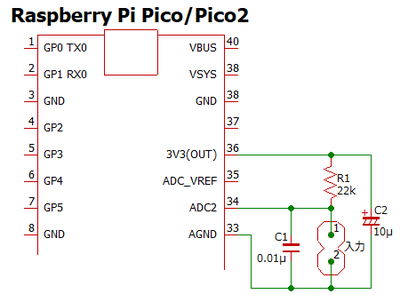

- マイコン内蔵のADコンバータを使用してパソコンのブラウザへ表示するメーターです。

簡単な回路ですが、単純なフィルタ処理で充分に使えるレベルの精度と滑らかさを実現できました。

『1/4 概要』

マイコンではTAの計測しかしていません。計測したTA値をUSBシリアルから出力します。

較正回路はありませんが、TAの誤差は2%未満だと思います。

R1には誤差1%の抵抗を使用してください。C1はフィルムコンデンサ、C2は電解コンデンサです。

このメーターはUSB端子と絶縁されていないので、漏電や落雷等による感電の可能性があります。

パソコン側の実装は HTML+JavaScript です。

パソコンに保存したHTMLファイルから実行できます。Webサーバを必要としません。

Windows11 + Edge および Chromeで動作を確認しました。古いブラウザだと多分動きません。

針の位置を計算するロジックはSGT-Meter6Rと同じでTA値による感度補正もしています。

TAアクションを積算する機能は実装していません。

- c0ec0e75 新月メータ DpCyEXZ1YdZ 2025-05-22 23:40 1747924807.zip (70KB)

- 『2/4 マイコンのファームウェア』

・添付ファイルに含みます。各マイコン用のファームウェアは次になります。

Pico用:「s-meter_pico.uf2」

Pico2用:「s-meter_pico2.uf2」

・開発環境は「Pico SDK v2.1.0」です。

・添付ファイルに含まれる「src.tgz」にコンパイルに必要なソースファイル一式を含みます。

CMakeLists.txtをPico2用に設定しています。3行目をコメントすることでPico用にビルドできます。

『3/4 使い方』

1.添付ファイルに含まれる「sgt-meter7」ディレクトリをパソコンの任意のディレクトリへコピーします。

2.Raspberry Pi PicoをパソコンのUSB端子へ繋げます。

正常に起動するとマイコンのLEDが約1秒間隔で点滅します。

3.コピーした「sgt-meter7」ディレクトリ内の index.html をダブルクリックします。

4.[Connect]ボタンを押します。

5.シリアルポートへの接続を要求する画面が表示されるので、COMポートを選択し[接続]をクリックします。

6.操作

・針が振り切れた状態が約0.5秒継続すると自動セットが実行されます。

・メーターをクリックするとセットを実行します。

・スライダーの操作により感度を調整します。

・[exp]をチェックすると可動範囲の制限がなくなり、針が自由に回転します。

この状態では針が1周半回ると自動セットを実行します。

・キーボードからも操作可能です。

ShiftまたはCtrl:セット実行

カーソル左右:感度を √2/2 増減

カーソル上下:感度を2倍または半分

スペース:exp切替

『4/4 その他』

・ブラウザは Web Serial API を使ってマイコンからデータを読み込みます。

・マイコンはTAの計測値を1秒間に約60回 文字列として出力します。データの区切り文字はLFです。

・メーターのUIには gauge.js を使っています。(https://github.com/bernii/gauge.js)

・contoller.jsの最初の2行はフィルタ処理の係数です。

数値を大きくすると反応が遅れますが、針の動きがより滑らかになります。

・針の位置の計算はsgtmeter.jsのみで完結しています。 - 7a84438f Old Timer i1b5ibip3kS 2025-05-26 21:13

- >>a16b2cf7

記憶を再生できている事例では、「賜物」を受け取った記憶を語る場合が極めて少ない。幅度がこういうことに関心を示さなかったのは残念なことだ。 - b1576db3 Old Timer i1b5ibip3kS 2025-05-29 09:54

- 世間は菜園だけで渡っていけるものではない。菜園の優れた部分は世間的な知恵の中に包み込んでこそ活かせる。

The Code of a Scientologistから引用する。

❝13. To help Scientology orgs and groups ally themselves with public groups.

14. To teach Scientology at a level it can be understood and used by the recipients.

15. To stress the freedom to use Scientology as a philosophy in all its applications and variations in the humanities.❞

例えばTRsを恋愛で使う場合、TR1の意図的失敗は重要な技能かもしれない。相手に十分には聴き取れないようにすることで、相手を自分に近寄らせることができる。

上司と仲良くするには、ある種の事柄を上司に直接伝えることを避けるのが有効だ。時々同僚に対して上司を誉めればいい。 - 13667740 Old Timer i1b5ibip3kS 2025-05-29 10:04

- 人生の多くの課題に役立つ枠組みを考えてみよう。

実践側

↑

各分野の成功例や失敗例

サルトルや紫式部の実存主義

カントの観念論

ソクラテスの問答法や孔子の生涯学習

↓

学習側

こういう枠組みを持つ人が菜園を学ぶなら、置き場所は学習側に近いところだろう。

実践側

↑

各分野の成功例や失敗例

サルトルや紫式部の実存主義

カントの観念論

ソクラテスの問答法や孔子の生涯学習

菜園プロセシング

↓

学習側

- af581919 anonymous 2025-05-30 20:19

- オールドタイマーさんに、見解を伺いたいことがあります。

全ての人間(人類)が真正OTの文明を仮定し、これをOT文明と呼ぶことにします。

OT文明において、真正OTと真正OTが戦ったら、どうなるでしょうか?この場合、優れた兵法家と別の優れた兵法家の戦いと同じで、互角の戦い(ゲーム)になるはずです。

ということは、真正OTは、先行者利益で、一時的にノーマルの生肉に対して優位に立てるので、チートゲームができるだけだで、OT文明ではチートゲームはできないということになります。故に、真正OTと言えども、潜在的全知ではあり得ても、全能ではあり得ないと言えるでしょう。なぜなら、真正OTには、ライバルとなり得る別の真正OTが存在し得るからで、真正OTは潜在的には互角の能力を持っているだろうからです。

真正OTの相手を陥れたり、出し抜こうと思っても、察知されてしまうから、先回りで防御されてしまいます。これでは、OT能力はあって使えないので、能力が(ノーマルと同じ程度に)無いも同然です。

OT文明では、市場の競争であろうが、選挙であろうが、スポーツであろうが、勝負事の勝ち負けは、相手が引くまで永遠に決着が付かない膠着状態が続くでしょう。犯罪や戦争は、文学や映画の世界を除いては無くなるでしょうが、プライバシーが筒抜けになる分、現在の文明より生きにくい世の中になるでしょう。

このように考えると、実に夢のない話ですが、OT文明は現在の文明と同じくらい退屈な文明であると思えるのですが、オールドタイマーさんの見解は如何でしょうか? - 308f83cc anonymous 2025-05-31 10:51

訓練された有能なオーディターである準OTほど、晩年になると肥満体型になるのはなぜだろうか?

準OTとして、本来は食事からエネルギーを補給しなくても活動できるのに、3食きっちり食べるから、栄養過多で肥満体型になるのだろうか?

しかし、トレーニングされた準OTなら、たとえ栄養過多でも、肉体の代謝をコントロールできなければおかしいだろう。- 1e10e425 Old Timer i1b5ibip3kS 2025-06-02 19:13

- >>af581919

今の俺たちが真正OTではない理由のいくつかがそのあたりにあるんだろう。真正OTは肉体も必要としない。 - a051b2bf Old Timer i1b5ibip3kS 2025-06-02 19:17

- >>308f83cc

健康管理でプロセスを重視しすぎるからだと思う。

菜園は他の様々な発想や実践に内包されてこそ真価を発揮できる。 - 877cab28 anonymous 2025-06-04 00:37

- >>a051b2bf

健康管理に関するプロセスというのは、プロセシングでしょうか?それとも、アドミン(テックアドミン含む)でしょうか?あるいは、プロセシングやアドミンを含む教条主義でしょうか? - 4137cfb6 anonymous 2025-06-04 00:54

仮説:人間(ホモ・サピエンス)は、臨終を迎えて肉体から離れると、直近の人生のアイデンティティを含む肉体に関わる記憶のほとんどを喪失する。故に、自らの死因も家族も亡失し、記憶喪失状態で転生まで地上を行く宛もなく徘徊することになる。

臨終を迎え、肉体から離れると直近の人生の記憶のほとんどを喪失するのは、ホモ・サピエンスの記憶のほとんどが、脳を含む肉体の各部位の電子的反応として保持されているからである。

肉体から離れることで、肉体の各部位にリンクしていた(紐付いていた)記憶ファイルに接続できなくなると考えられる。ただし、サイエントロジーの知識や技術のような肉体に紐付かない知識や技能は保持される可能性がある。

ホモ・サピエンスが肉体を離れて、直近の前世を含む過去世の記憶やアイデンティティや技能を回復するには、過去世の肉体(つまり、幽体)の部位(リッジ)を自己と再接続する必要があるだろう。- 1a1b94ce anonymous 2025-06-04 01:08

サイエントロジーは、非サイエントロジストから見ればカルトにしか見えないだろう。だが、如何にカルトチックでも、その“本質は”真実であるというアンビエントな奇妙さは、サイエントロジーの特異な特徴である。他の宗教は、カルトチックであり、本質以外で部分的な真実を説いていたとしても、実際に信仰の中身もカルトである。対して、サイエントロジーは、カルトチックであり、部分的におかしなアービトラリーのガラクタが散乱しているが、その本質は真実である。

例えば、LRHの病的な経歴詐称(虚言癖)、シーオーグを頂点とする北朝鮮のような恐怖政治と全体主義のアドミン、OTマテリアルにおけるジーヌー神話とBTs/クラスタの登場。これらは、どう考えてもカルトでしかない要素が満載だが、LRHのアービトラリーで歪められたアドミンの不純物を取り除けば、エシックスの概念も、ゲームとしての人生の概念も、ARCも、トーンスケールも、ダイナミックスも、全て真実なのである。そして、訓練された準OTのオーディターは、何億年前の人生の記憶を易々と思い出し、かつての人生で習得した技能を回復し、ソロ・オーディティングを通してヒーリング能力を獲得する。

肯定的な意味でも、否定的な意味でも、サイエントロジーはクレイジーな宗教である。- b36d7a59 anonymous 2025-06-04 19:25

- 昔サイエントロジーでマーケブ連邦みたいな単語を聞いた覚えがあるのですが、なにかご存知の方いらっしゃいますか?

- 7f70a7da 新月メータ DpCyEXZ1YdZ 2025-06-04 20:51 1749037872.png (212KB)

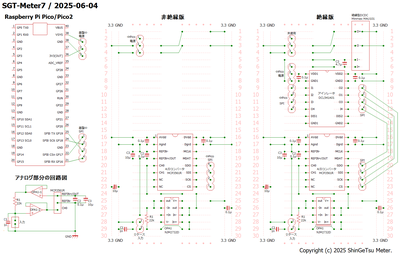

- パソコンのブラウザへ表示するメーターの高精度版です。

機能は先日投稿した回路と同じですが、より高い精度でTAを計測できます。

『1/2 概要』

「非絶縁版」はUSB端子と絶縁されていないので、漏電や落雷等による感電の可能性があります。

「絶縁版」は感電の可能性がほぼないと思います。(保障するものではありません)

「絶縁版」のほうがノイズが少なくなります。

A/Dコンバータ以外の部品を秋月電子通商から購入可能です。

パソコン側のプログラムには、先日投稿したものをそのまま使えます。

>>c0ec0e75

- 40fc069d 新月メータ DpCyEXZ1YdZ 2025-06-04 20:55 1749038154.zip (61KB)

- 『2/2 マイコンのファームウェア』

・各マイコン用のファームウェアは次になります。

Pico用:「d-meter_pico.uf2」

Pico2用:「d-meter_pico2.uf2」

・開発環境は「Pico SDK v2.1.0」です。

・添付ファイルに含まれる「src.tgz」にコンパイルに必要なソースファイル一式を含みます。

CMakeLists.txtをPico2用に設定しています。3行目をコメントすることでPico用にビルドできます。

- 6f992e7c anonymous 2025-06-05 00:07

- イスラム教徒は、イスラム教の現実を理解したなら、イスラム教から離れるだろう。人が真実を知ったとき、その真実はその人(彼ら)を自由にする。

これは、サイエントロジー以外のあらゆる宗教、宗派、信仰に当てはまる。

「人間は自分自身にのみ属し、他者の創造物や精神的な発明に属しているわけではない。人間の本質そして未来(行き先)は、一つの人類性における完全な独立不遜の個性なのである。」

これは、支配者が捏造する至高の神からの独立宣言である。このような真実を説く宗教体系は、古今東西を探しても、サイエントロジーのみである。

Top of this page. | <<last <<new 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 old>>

(Freezone/189/2.1MB)